「法的にシロ」でも会社は燃える。町田ゼルビアに学ぶ中小企業の危機管理とパワハラ対策

はじめに

サッカーJリーグ、FC町田ゼルビア監督の黒田剛氏によるパワーハラスメント疑惑をめぐり、クラブ側の対応がSNS上で物議をかもしています。論点は、疑惑の真偽だけではありません。クラブが公表した調査結果の位置づけ、Jリーグの判断との関係、そして声明文の表現や順番が、組織の姿勢としてどう受け止められたのか――危機対応としての適否が問われています。

本稿では、この事例を素材に、「なぜ炎上したのか」「どこに組織的な問題があったのか」「中小企業は何を整えるべきか」を整理します。炎上の是非を論じるのではなく、同種の事態を自社で起こさないための実務に落とし込みます。

その前提として、まずは公表情報の範囲で、経緯を時系列で確認します。

第一に、FC町田ゼルビア監督である黒田剛氏について、指導の範囲を超える可能性のある言動があったのではないか、という報道がなされました。報道では、選手・スタッフがいる場での叱責や、不適切と受け取られかねない発言などが取り上げられ、ハラスメントの疑いが提起されました。

第二に、クラブはこれを受けて内部調査を実施しました。外部弁護士を含む形で調査体制を整え、事実関係を検証した結果、法的な意味でのパワーハラスメントには該当しない、との結論を公表しています。この時点でクラブは、報道内容を強く否定しつつ、調査によって問題は整理された、という立場を取りました。ゼルビアの社長も務めるサイバーエージェント会長、藤田晋氏もこの調査報告を受け、報道を批判するnote記事を公開しました。

第三に、その後Jリーグは、クラブの調査とは別に独自の調査を行いました。その結果、黒田氏による不適切な発言・暴言が確認されたとして、クラブおよび監督に対して「けん責」の懲罰を科す決定を公表しました。他方で、法的な意味でのパワーハラスメント認定には至らなかった、という整理も併せて示されています。

第四に、Jリーグの懲罰公表を受けてクラブが発表した公式声明が、SNS上で大きな反発を招きました。声明では、パワハラ不認定を強調する文言の置き方や、誹謗中傷に対する法的措置への言及が含まれており、これが「自己防衛を優先している」と受け取られたことが、批判の拡散を加速させました。

以上が、本件の概要です。

争点の所在

――「パワハラか否か」だけでは説明できません

本件をめぐる議論は、「パワーハラスメントに該当するか否か」に収れんしがちです。しかし、実際に噴出している反発や不信の多くは、その一点のみでは説明できません。争点は、少なくとも次の複数の層に分かれています。

争点① 行為の評価(何が問題だったのか)

第一の争点は、黒田氏の言動が、指導・統率として許容される範囲を超えていたのか、という点です。ここで問われているのは、法的評価に先立つ「組織運営としての適否」です。公の場での叱責や暴言が、現場に萎縮を生み、異議申し立てを困難にするものであったのかが問われています。

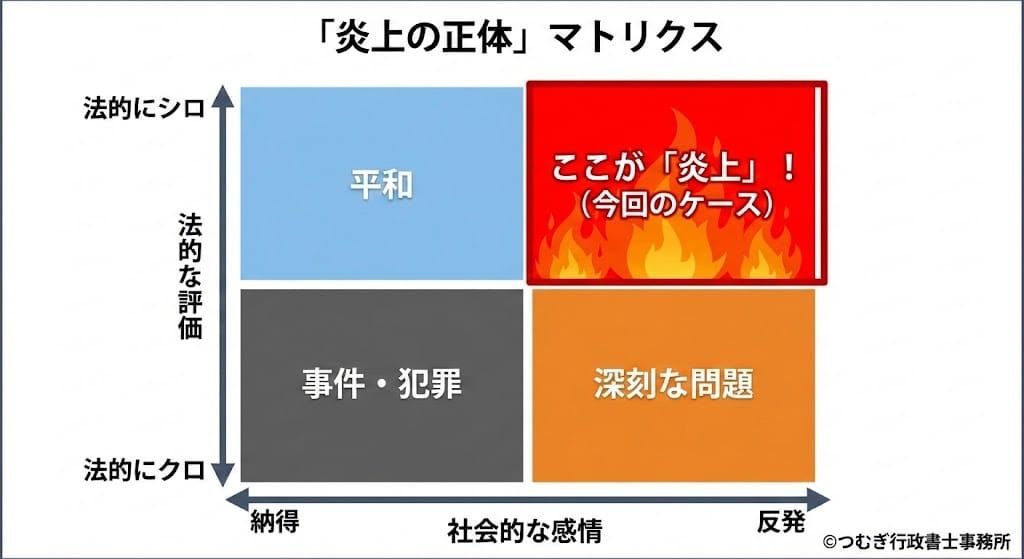

争点② 法的評価(パワハラ認定の射程)

第二の争点は、いわゆるパワーハラスメントに該当するか、という法的整理です。重要なのは、法的にパワハラと認定されないことが、「不適切行為が存在しなかった」ことを意味しない点です。法的評価と社会的評価は一致しない場合があります。

争点③ 調査の信頼性(誰が、どのように調べたのか)

第三の争点は、クラブの内部調査およびJリーグ調査の信頼性です。調査主体がどの程度独立していたのか、利害関係から切り離されていたのか、外部から検証可能な説明があったのかが、結論の受け止め方を左右します。

争点④ 危機対応の順番(何を先に守ろうとしたのか)

第四の争点は、クラブ声明の構成と表現です。危機対応では「何を言ったか」以上に「何を先に言ったか」が問われます。パワハラ不認定を強調する文言や、法的措置への言及の置き方が、組織の姿勢をどう示したのかが問題となりました。

争点⑤ 構造問題(再発防止の視点)

第五の争点は、個人の資質に還元できない構造的問題です。勝利至上の環境では成果が正当化の根拠になりやすく、声を上げるコストが高くなります。再発防止を語るのであれば、通報や統治の設計に踏み込めるかが問われます。

Jリーグの事実認定の射程

――「不適切行為」と「法的評価」は一致しません

Jリーグは調査の結果、黒田氏による不適切な発言や暴言があったと認定しました。問題とされたのは、主として次のような行為類型です。

- 選手・スタッフがいる公の場での強い叱責や大声での発言

- 懇親会等の場での不適切な言動

- 特定の人物を排除する意図を示すと受け取られかねない表現

これらは、指導者として看過できない行為であり、懲罰の対象とされました。

一方で、これらの行為が、法的な意味でのパワーハラスメントに該当するかという点については、要件充足に至らないとして「不認定」と整理されています。

ここで押さえておくべきは、「パワハラ不認定」=「問題なし」ではないという点です。

不適切行為が存在することと、それが法的にパワハラと評価されるかどうかは、別次元の問題です。この区別が十分に共有されなかったことが、後の混乱につながりました。

なぜ声明は炎上したのか

――争点は「正しさ」より「向き合い方」に移ります

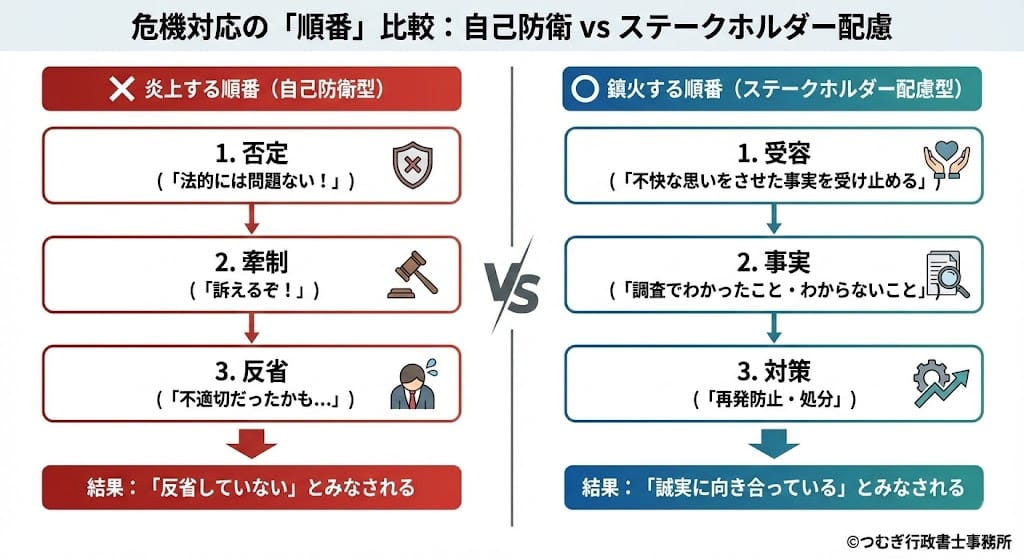

声明が強い反発を招いた最大の理由は、事実関係そのものよりも、説明の順番と構図にありました。

声明では、

- パワハラは認定されていない

- 不適切な発言については反省する

- 誹謗中傷には法的措置を検討する

という内容が、一つの文脈で示されました。

この構成により、多くの人は、

- まず責任を否定し

- 次に反省を述べ

- そのうえで批判を牽制している

という印象を受けました。

危機対応の初動で最も重視されるのは、「何を守ろうとしているか」です。法的な線引きを最初に出したことで、被害や影響への配慮よりも、自己防衛が前に出ているように見えたことが、反発を招いたと考えられます。

さらに、過去段階で強い否定が先行していた経緯があると、受け手側では「今回も、守ろうとしているのは組織や指導者であって、現場の辛さではない」という二重の裏切り感情が生まれやすくなります。炎上は、単なる言い回しの失敗ではなく、この感情構造と結びつくことで拡大します。

スポーツ現場特有のパワハラ構造

――なぜ起きやすく、止まりにくいのでしょうか

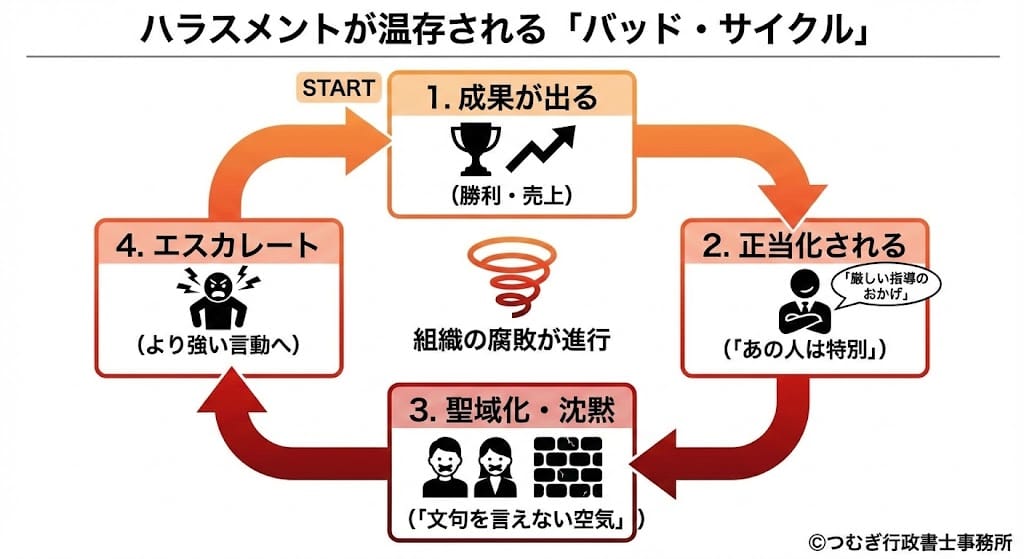

この問題は、特定の個人に帰責して終わるものではありません。スポーツ現場には、ハラスメントが温存されやすい構造があります。

第一に、成果が短期で可視化される点です。勝敗や順位という形で結果が示されるため、勝っている間は問題が見えにくく、強い言動が「熱意」「厳しさ」として正当化されやすくなります。

中小企業でも、「数字が出ている部署・上司ほど、そこで起きている圧力や不適切な言動が外から見えにくくなる」という構造は同じです。

第二に、評価権や人事権が集中している点です。出場機会や契約に直結する環境では、異議を唱えること自体が大きなリスクになります。

職場に置き換えると、評価・配置・契約更新が一部の上司に集中しているほど、問題が表に出にくくなる、という形で現れます。

第三に、公の叱責が文化として残りやすい点です。「みんなの前で叱る=引き締め」という発想は、萎縮と沈黙を生みやすい手法でもあります。

小規模組織ほど「公開叱責」が日常化すると、逃げ場がなくなり、沈黙が合理的な選択肢になってしまいます。

「見えにくい否定」ほど、長期で人を壊します

元プロサッカー選手の近藤直也氏は、自身の現役時代に「挨拶をしても無視される」「指示も声もかけられず、存在しない人間のように扱われた」経験があったと述べています。一方で、プロの世界は結果がすべてであり、一般企業と同じ基準で単純に語れない面があること、厳しさがなければ到達できないレベルがあることも認めています。

ただ、はっきり言えることとして、「厳しさ」の名のもとで心を壊してしまった選手を実際に何人も見てきた、と語っています。そしてこれはプロの世界だけの話ではなく、育成年代、特に中学・高校の現場にも同様の問題があると指摘します。厳しさは必要でも、人を壊してまで続ける厳しさなら、それは育成でも指導でもない、という線引きです。

この指摘が重要なのは、「暴言」のように分かりやすいものだけでなく、無視や排除といった“見えにくい否定”が、長期で人を壊し得る点を示しているからです。外部からは把握しづらく、本人も「競争」「プロの世界」として飲み込んでしまいやすい領域ほど、統治が弱い組織は再発します。

「指導スタイル」と上下構造が、どう問題化するのか

2023年に町田に在籍していたポープ・ウィリアム選手は自身のnoteで、在籍時の経験として、黒田監督について「思ったことを素直に言葉にする」「悪意や誰かを傷つけようとする意図があったという認識は(本人には)多分ない」「ただ配慮が足りないと思う」といった趣旨を述べています。

この内容が示唆するのは、動機が善であっても、権限差の大きい場では言葉が重く作用し、受け手が萎縮し、異議申し立てが難しくなることがある、という点です。つまり、問題の核心は「意図」よりも、「構造」と「累積」にあります。

ここまでをまとめると、スポーツ現場のハラスメント問題は、暴言のような“分かりやすい攻撃性”だけでなく、無視や排除のような“見えにくい否定”、そして権限差の中で「言い返せない」「止められない」構造が絡み合って起きやすい、という点に本質があります。

参照した近藤直也氏の投稿と、ポープ・ウィリアム選手のnoteについてはいずれも本人による公表情報ではありますが、内容はあくまで個人の体験や受け止めを語ったものです。したがって、これらの発信だけから本件の個別事実を断定したり、法的評価を導いたりすることはできません。

一方で、公開時期や問題意識の方向性から、本件を含む近時の議論を背景として問題提起している趣旨だと受け止められ得ます。そこで本稿では、両者を「特定の個人・クラブを断罪するための根拠」としてではなく、プロスポーツにおいて「厳しさ」が免罪符になりやすい構造、そして監督という強い権限関係の中で言動がどのように受け取られ、現場が沈黙し得るのかを説明するための補助として参照します。

危機管理対応としての問題点

――組織はどこを誤りやすいのでしょうか

本件は、危機管理の教材としても示唆に富んでいます。

通報窓口が形式的に存在していても、実質的に経営側が握っていれば機能しません。経営や現場トップに関わる問題ほど、経営から独立した通報経路が不可欠です。

また、「第三者調査」を掲げる以上、その独立性は外部から検証可能でなければなりません。調査主体や範囲に疑義が生じれば、結論そのものの信頼性が損なわれます。

そして何より、危機対応の順番です。最初に自己防衛が見える対応は、その後にどれだけ反省を述べても、信頼回復を難しくします。

以上を踏まえると、本件はスポーツ界特有の事情に還元できるものではなく、組織一般に共通する「統治」「通報」「調査」「危機広報」の弱点が一度に露呈した事例だと言えます。したがって、論点を是非論にとどめず、経営実務の教訓として回収する必要があります。次章では、中小企業が同種の事態を自社で起こさないための要点を、六つに整理します。

中小企業が本件から得られる6つの教訓

1. 「指導だからOK」を絶対に許さない

本件が示したのは、「指導」「熱意」「勝つため」といった言葉が、強い言動の免罪符として機能し得る危険性です。組織内では、動機が善であるかのように語られやすいのですが、問題の有無を分けるのは動機ではなく、行為が現場にもたらす影響です。萎縮や沈黙が生まれ、異議申し立てが困難になるなら、それは統率ではなく支配に近づきます。

中小企業では、「少人数だから言い方は荒くても伝わればよい」「身内だから本音で詰める」といった理屈が通りやすい傾向があります。しかし、少人数であるほど逃げ場がなく、心理的負荷は増幅します。ですから、指導を理由にした逸脱を許さないためには、感覚論ではなく行為類型として線を引くことが有効です。

実務上は、最低限、次のような類型を「禁止・是正対象」として明示することが現実的です。

- 公の場(他の社員の前)での叱責を常態化させる行為

- 人格や存在価値を貶める表現(能力ではなく人格を落とす言い回し)

- 仲間外れや排除を示唆する発言、退職・降格を匂わせる圧

- 威圧を目的とした大声や罵倒

また、現場の摩擦を減らすには「叱り方」の型を整える必要があります。事実→期待→次の行動の順で短時間で終えること、原則として一対一で行い、公然の叱責を避けることです。これだけでも、指導の名のもとに生じる二次被害は大きく減らせます。

2. 結果を出す人を「聖域」にしない

成果を出す人物は、組織にとって重要です。ただし、成果が正当化の根拠として一人歩きすると、その人物が「触れない存在」になりやすくなります。いわゆる聖域化です。聖域化が進むと、周囲は「辞められたら困る」「今は波風を立てられない」という恐れから、逸脱を見て見ぬふりに傾きます。その結果、問題は温存され、外部化したときに損失が最大化します。

中小企業では、売上トップ、創業メンバー、現場を回しているキーマンが、まさに聖域になりやすいです。ここに対して必要なのは、道徳的な呼びかけではなく、制度と権限設計です。

具体的には、次の三点が現実的です。

- 成果評価と行動規範評価を分離し、行動規範違反がある場合は昇格・役職・表彰を止める基準を明記します

- 人事評価や配置の決定を一人に集中させず、複数決裁やレビュー体制を置きます

- 逸脱が起きたときに「止める役割」を職務として付与し、個人の勇気に依存しない運用にします

成果は尊重すべきですが、統治の外に置いてはいけません。これが、聖域化を防ぐ要点です。

3. 通報窓口を「経営から独立」させる

ハラスメントや不適切行為は、上位者に近いほど申告されにくくなります。中小企業ではとりわけ顕著です。通報窓口が「社長」「直属上司」「社長の右腕である総務」に集約されると、経営や幹部に関わる案件ほど入口で止まります。窓口が存在していても、実質的には機能しません。

独立性とは「担当者を置いた」ことではありません。経営を飛び越えて相談できる経路があること、そして通報後の情報の流れが社長単独に握られないことを意味します。

実装としては、最低限、次を満たすことが望ましいです。

- 窓口を二系統(社内+社外)にします(社外は顧問弁護士・顧問社労士等の一次受けでも構いません)

- 通報後の処理フローを固定し、受付→一次整理→調査担当(複数)→是正案→決裁のように、経営の単独判断を避けます

- 匿名・仮名相談の可否を明文化し、「実名でなければ受けない」という入口閉鎖をしません

なお、顧問弁護士・顧問社労士がいない企業でも、選択肢はあります。たとえば、商工会議所・業界団体の相談窓口や、地域の公的な労働相談、あるいは外部の専門家(単発契約)を「一次受け」にするだけでも、独立性の確保に近づきます。

4. 調査の“独立性”を形だけにしない

不祥事対応において、調査は「結論」だけで評価されません。「誰が」「どの立場で」「どこまで自由に」調べたかが、結論の受容可能性を左右します。第三者調査を掲げながら、実質的に利害関係者が調査を握っているように見えれば、「出来レース」と受け取られやすくなります。そうなると、どのような結論でも信頼回復につながりにくくなります。

中小企業では、調査が形骸化しやすい面があります。担当が当事者の上司である、記録が残らない、範囲が狭すぎる、といった問題が典型です。これを避けるには、調査の三点セットを先に決めることが有効です。

- 調査主体(誰が実施するか)

- 調査範囲(何を対象にするか)

- 調査手続(ヒアリング、記録、証拠保全)

経営者や幹部が絡む案件は、社外主導に寄せるほうが安全です。規模が小さいほど内部だけで完結させると疑念が強まります。調査は事実認定で終わりではありません。是正・再発防止策の策定と運用開始までを一体として扱って初めて、独立性が実務として意味を持ちます。

5. 危機対応で「自分を守る文言」を先に出さない

危機対応では、言葉の内容よりも順番が決定的になります。初動で「当社に落ち度はない」「法的には問題ない」「誤解だ」といった自己防衛が先に見えると、反省や是正の意思が後に続いても、受け手はそれを真摯さとして受け取りにくくなります。批判の矛先は「正しさ」から「姿勢」へと移り、炎上は長期化しやすくなります。

中小企業が備えるべきは、初動声明の型です。危機時に即興で文章を書くと、経営者の防衛本能が文章に透けやすくなります。したがって、次の順番を定型として持つことが実務上有効です。

- 第1段落:影響への受け止め(当事者・関係者への配慮)

- 第2段落:現時点で言える事実と言えない事実(調査中である旨)

- 第3段落:調査方針と再発防止の着手、更新の時期

また、「批判」と「誹謗中傷」は峻別して扱う必要があります。たとえば、事実に基づく厳しい意見や論評は「批判」であり、虚偽の事実を拡散したり、人格・家族への攻撃に及ぶものは「誹謗中傷」に近づきます。危機の渦中で法的措置を前面に出すことは、口封じと受け取られやすいです。必要があるとしても、少なくとも初動の中心には置かない運用が望ましいです。

6. 「勝利至上主義=経営目標至上主義」の副作用を直視する

前述の近藤氏が問いかけているのは、「勝てばいい」「結果が出ていればいい」と目をつぶってきたものの中に、本来守るべきだった人の人生があったのではないか、という点です。厳しさは必要だとしても、人を壊してまで続ける厳しさなら、それは育成でも指導でもない、という線引きです。

スポーツの勝利至上主義は、企業に置き換えれば経営目標至上主義です。目標そのものは必要ですが、目標が絶対化すると、過程は軽視され、逸脱が正当化され、問題提起が「邪魔」とみなされる副作用が生じます。短期的に数字が出る局面ほど、組織は危険に気づきにくくなります。

中小企業が現実的に行うべきは、目標に安全装置を付けることです。売上や利益だけを追わせるのではなく、残業上限、休日確保、離職率、苦情件数といった指標を併置し、数字だけでは走れない仕組みにします。また、「結果は評価するが、方法は縛る」という原則を経営が明言し、行動規範の逸脱を成果で相殺しない姿勢を示すことが重要です。

目標は人を動かす道具であって、人を壊す免罪符ではありません。この当然の線引きを、平時に制度と運用へ落とし込むことが危機の予防になります。

おわりに

以上の教訓は、理念ではなく手続と運用の問題です。組織の規模が小さいほど、属人的な統率や即興の危機対応に寄りやすく、同種の事故が起きたときの回復は難しくなります。

パワハラかどうかを分けるのは法律です。しかし、組織が信頼を失うかどうかを決めるのは、何を言ったか以上に、何を先に守ろうとしたかという順番でもあります。

この事例を、スポーツ界の特殊な炎上として消費せず、組織を預かる側の教訓として受け止めることが、最も建設的な向き合い方だと言えるでしょう。読者の皆さまにとっても、「明日から自社で何を整えるか」まで見通せる材料になれば幸いです。